インフルエンザは、エボラ出血熱や天然痘(痘瘡)とは異なり,致命率は高くない疾患です。しかし、それゆえ、通常の“かぜ”感冒と区別しにくいこともあって、近年のわが国でも“予防接種無用論”が唱えられて,学童への集団予防接種が事実上中断された経緯もあります。ここでは、“スペインかぜ”を含むインフルエンザ流行の歴史を追い、公衆衛生の観点からみたインフルエンザ対策について検討します。

著名な医学史家の富士川游によると、わが国において「源氏物語」や「増鏡」に「シハブキヤミ」の記述があり、当時の医書「医心方」にも「咳嗽」の病名が挙げられていました。少なくともその一部にはインフルエンザが含まれていたと考えられます(富士川 1969)。その後も、表1に示すように世界各地で流行が確認されており、わが国へ流行が広まったものもあると考えられます。わが国では、その時々の流行や風俗を反映して“~風(かぜ)”と呼ばれるものもありました。その中でも、江戸時代後期1832(天保3)年の“琉球風”,あるいは開国・明治維新の迫った1850(嘉永3)年の“アメリカ風”などは地名が呼び名になっていることから、流行が伝播していることが人々の間でも認識されていたと考えられます。

表1 世界およびわが国におけるインフルエンザ流行(1700年以降)

| 時期 | 流行の程度 | 流行地 | 年 | 呼称 |

| 1707(宝永4) | ||||

| 1716(享保元) | ||||

| 1729-33 | +++ | ヨーロッパ,南北アメリカ | 1730(享保15) 1733(享保18) |

|

| 1744(延享元) | ||||

| 1747(延享4) | ||||

| 1761-62 | + | ヨーロッパ,北アメリカ | ||

| 1769(明和6) | 稲葉風 | |||

| 1776(安永5) | お駒風 | |||

| 1780(安永9) | ||||

| 1781-82 | +++ | ヨーロッパ,中国,インド 北アメリカ,ロシア |

1781(天明元) | |

| 1784(天明4) | 谷風 | |||

| 1788-90 | + | ヨーロッパ,北アメリカ | ||

| 1795(寛政7) | 御猪狩風 | |||

| 1799-1802 | ++ | ヨーロッパ,中国,ブラジル,ロシア | 1802(享和2) | アンポン風 お七風,薩摩風 |

| 1808(文化5) | ネンコロ風 | |||

| 1811(文化8) | ||||

| 1821(文政4) | ダンボウ風 | |||

| 1824(文政7) | ||||

| 1827(文政10) | 津軽風 | |||

| 1830-33 | ++ | ヨーロッパ,北アメリカ,ロシア インド,中国 |

1831(天保2) 1832(天保3) |

琉球風 |

| 1847-48 | ++ | ヨーロッパ,ロシア,北アメリカ? | ||

| 1850(嘉永3) | ||||

| 1854(安政元) | アメリカ風 | |||

| 1857-58 | + | ヨーロッパ,南北アメリカ | 1857(安政4) | |

| 1860(万延元) | ||||

| 1867(慶応3) | ||||

| 1889-91 | +++ | 全世界 | お染風 | |

| 1900 | +++ | ヨーロッパ,南北アメリカ オーストラリア |

||

| 1918-20 | +++ | 全世界 | ||

| 1946-48 | + | 全世界 | ||

| 1957-58 | +++ | 全世界 | ||

| 1968-69 | +++ | 全世界 | ||

| 1977-78 | +++ | 全世界 | ||

| 2009-10 | +++ | 全世界 | 2009H1N1 |

+:非パンデミック,++:パンデミックが疑われる,+++:パンデミック

出典:逢見(2009年)

1889(明治23)年にロシアで始まり,わが国にもたらされたインフルエンザ、すなわち、“旧ロシアかぜ”の流行は、“パンデミック(pandemic)”の語が、初めて現代的な意味で、すなわち現代の疫学上の“パンデミック(pandemic)”と同様の意味で用いられた流行だったと考えられます。そのわが国における猛威は、岡本綺堂の随筆や木版画“はやり風用心”などによっても知ることができます(表2,図1)。このパンデミックはその強力な感染力から“お染風”の別名で恐れられ、“お染”に見立てた流行を防ぐため、“久松留守”の張札をしていたことが知られており、図1の木版画“はやり風用心”にもその様子が描かれています。一方で、その詞書では、張札の習慣を笑うべしとして、暴飲暴食を避ける、衣類を多く着る、寒気がするときは酒類を飲用する、咽頭痛や頭重感があれば医師を受診する、などの対策を勧めています。しかし、これらの対策も、現代の眼から見ると、まだまだ幼稚なものでした。

表2 お染風

日本で初めて此の病がはやり出したのは明治廿三年の冬で、廿四年の春に至つてますます猖獗になつた。我々は其時初めてインフルエンザといふ病を知つて、これはフランスの船から横浜に輸入されたものだと云ふ噂を聞いた。併し、其当時はインフルエンザと呼ばずに普通はお染風と云つてゐた。…(中略)… すでに其の病がお染と名乗る以上は、これに憑りつかれる患者は久松でなければならない。そこで、お染の闖入を防ぐには「久松留守」といふ貼札をするが可いと云ふことになつた。新聞にもそんなことを書いた。勿論、新聞ではそれを奨励した訳ではなく、単に一種の記事として昨今こんなことが流行すると報道したのであるが、それが愈ゝ一般の迷信を煽つて、明治廿三四年頃の東京には「久松留守」と書いた紙礼を軒に貼付けることが流行した。中には露骨に「お染御免」と書いたのもあつた。…(後略)

岡本綺堂「思ひ出草」より

出典:『現代日本文学全集 56巻 小杉天外・小栗風葉・岡本綺堂・真山青果集』

(筑摩書房、1957年) 一九五七(昭和三二)年六月十日

図1 はやり風用心1890(明治23)年

出典:『内藤記念くすり博物館収蔵資料集(4) はやり病の錦絵』(内藤記念くすり博物館、2001年)、118頁

その後にインフルエンザ史上最悪の猛威を振るった、いわゆる“スペインかぜ”は、1918(大正7)年春に米国で発生したと現在では考えられています。内務省衛生局「流行性感冒」は、“スペインかぜ”流行に際して当時の中央行政の公衆衛生担当部局が編纂した唯一の報告書で、出版から90年、ごく最近復刊されるまで幻の書でしたが、その貴重な原書が埼玉県和光市の国立保健医療科学院に収蔵されています(こちらで閲覧可能)。その内務省衛生局「流行性感冒」は、“スペインかぜ”の流行による被害を,死者388,727人と報告しています(内務省衛生局 2008)。ただし、インフルエンザ流行の死亡への影響は,インフルエンザを直接の死因とする死亡にとどまらず、インフルエンザ流行にともなってさまざまな死因による死亡が増加する「超過死亡(excess mortality)」のかたちをとります。具体的には、インフルエンザ流行が起こらなかった場合を通常の死亡水準とし、それを超過した死亡、すなわち流行によって生じたとみなしうる死亡を「超過死亡」とするのです。筆者、あるいは方法は異なりますが、速水融、Richardおよび菅谷らによる推計では、“スペインかぜ”による超過死亡、すなわち流行によって通常の死亡水準を超過したと考えられる死亡は、およそ50万人弱であったと考えられます(逢見 2009,速水 2006,Richard他 2009)。いうまでもなくこれは大きな被害でした。さらに、筆者が“スペインかぜ”以降第二次大戦までの超過死亡数の合計を推計すると、“スペインかぜ”流行期の超過死亡数の合計に匹敵するものでした(逢見 2009)。つまり、インフルエンザの脅威が終息したと思われた時期にも、大流行の時期に匹敵する被害が生じていたのです。

図2 「流行性感冒」にみられる啓発ポスター(1)

出典:内務省衛生局編『流行性感冒 「スペイン風邪」大流行の記録(東洋文庫778)』(平凡社、2008年) (こちらで閲覧可能)

図3 「流行性感冒」にみられる啓発ポスター(2)

出典:内務省衛生局編『流行性感冒 「スペイン風邪」大流行の記録(東洋文庫778)』(平凡社、2008年) (こちらで閲覧可能)

図4 「流行性感冒」にみられる啓発ポスター(3)

出典:内務省衛生局編『流行性感冒 「スペイン風邪」大流行の記録(東洋文庫778)』(平凡社、2008年) (こちらで閲覧可能)

内務省衛生局編「流行性感冒」には、図2~4にみられるように,予防手段として「ワクチン」、「マスク」および「含嗽(うがい)」を挙げていました。このうち「ワクチン」については、当時はインフルエンザウイルスの存在自体が知られていなかったわけですから、現在からみると有効ではなかったと考えられます。しかし、全国で約500万本が接種されました(内務省衛生局 2008)。当時のわが国の人口を5千万人とすると、約10%の接種率になります。2000年代のわが国の全人口に対するインフルエンザ予防接種率も20~30%と考えられるので、当時も相当な接種率であったと考えられます。いずれにしても、“旧ロシアかぜ”(“お染かぜ”)からわずか30年ほどで,現代と遜色のない近代的な予防法が確立されていたことが伺えます。

第二次大戦後,1957(昭和32)年に“アジアかぜ”のパンデミックが、1968(昭和43)年には“香港かぜ”のパンデミックが起こりました。これらに関して,1890(明治23)年以前に生まれた世代が、香港かぜと同じH3亜型のウイルスへの抗体を有していることから、その時期のパンデミック、すなわち“旧ロシアかぜ”(“お染かぜ”)はH3亜型のウイルスによってもたらされていたという説、すなわち、インフルエンザウイルスは歴史的にH1,H2,H3亜型が繰り返し出現していたという“ウイルス循環説”が提唱されています。さらに上述の方法を“血清考古学(Seroarchaeology)”と呼ぶ人もいます(Altschuler 2009)。同様の現象が超過死亡においてもみられ、やはりその方法を“考古疫学(Archaeo-epidemiology)”と呼ぶ論者もいます(Simonsen 2011)。

図5 予防接種に関する時期別にみた粗および年齢調整超過死亡率

注1)粗死亡率の算出には、年齢階級別超過死亡数の合計を用いている。

注2)年齢調整超過死亡率は、昭和60年モデル人口により年齢調整した。

一方、図5にみるように第二次大戦後のわが国のインフルエンザ超過死亡を予防接種制度に関する時期別にみると、学童集団接種開始前の時期から、予防接種法による学童集団接種の行われた1976(昭和51)から1987(昭和62)年にかけて超過死亡は大きく低下し、その後、“予防接種無用論”から接種が任意とされ事実上行われなくなった時期には超過死亡が急増していました。しかし、その後、高齢者施設におけるインフルエンザ流行が社会問題となり、今度は65歳以上の高齢者を対象として定期接種を行うべく予防接種法が改正された2001(平成13)年以降には、インフルエンザ超過死亡は再び急減していました。皮肉なことに、1970~80年代の学童集団接種および2000年代の高齢者への予防接種がともにインフルエンザ超過死亡を抑制していたことが示唆されたのです(逢見 2011)。

われわれは、長い間、上述の“ウイルス循環” によるインフルエンザの大流行によって大きな被害を受けてきましたが、第二次大戦後は、予防接種によってその被害を低減することが可能となったのです。

しかし、インフルエンザは予防接種だけでは完全に制圧できません。また、経済的な制約から、予防接種を大々的に実施できない国もあります。実は、ここで“スペインかぜ”の経験が見直されています。“スペインかぜ”パンデミックに際して、検疫、隔離、学校閉鎖、集会の禁止など、抗ウイルス薬や予防接種以外の方策が米国で有効だったことが示されており、“公衆衛生的介入(Non-pharmaceutical Interventions)”の貴重な教訓となっているのです(Howard他 2007)。もちろん介入に際しては病者の人権には十分配慮しなければなりませんが。

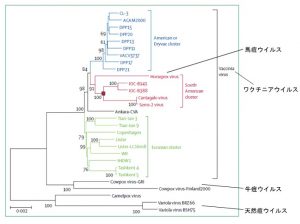

図6 2009 H1N1系統樹

出典:Reichert et. al. (2010).

一方、2009(平成21)年のH1N1パンデミック以降、“スペインかぜ”と “ウイルス循環”との関連について新たな知見が得られました。2009H1N1ウイルスは、スペインかぜウイルスに類似していたことが知られていますが、2009(平成21)年のパンデミックに際して、高齢者の罹患が低く、この年齢集団が1920~30年代にスペインかぜウイルスと2009H1N1ウイルス双方に類似したウイルスに感染して、それらへの抗体を有していた可能性が考えられるのです(Reichert他 2010)。現代においても、インフルエンザ死亡について、予防接種ばかりでなく“ウイルス循環”も相当な影響を及ぼしていることが示唆されるのです。

Altschuler, E.L. , Kariuki, Y. M., Jobanputra, A., “Extant blood samples to deduce the strains of the 1890 and possibly earlier pandemic influenzas”, Med Hypotheses, 73(5), 2009, 846-8.

富士川游『日本疾病史(東洋文庫133)』(平凡社、1969年)

速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』(藤原書店、2006年)

Howard, M., et al., “Nonpharmaceutical interventions implemented by US cities during the 1918-1919 influenza pandemic”, JAMA, 298(6), 2007, 644-654.

内務省衛生局編『流行性感冒 「スペイン風邪」大流行の記録(東洋文庫778)』(平凡社、2008年)

逢見憲一,丸井英二「わが国における第二次世界大戦後のインフルエンザによる超過死亡の推定 パンデミックおよび予防接種制度との関連」『日本公衆衛生雑誌』58(10)、2011年、867-878頁

Reichert, T., Chowell, G., Nishiura, H., et. al., “Does Glycosylation as a modifier of Original Antigenic Sin explain the case age distribution and unusual toxicity in pandemic novel H1N1 influenza?”, BMC Infect Dis., 10, 2010, 5.

Richard, S. A., Sugaya, N., Simonsen, L., et.al., “A comparative study of the 1918-1920 influenza pandemic in Japan, USA and UK: mortality impact and implications for pandemic planning”, Epidemiol. Infect., 137(8), 2009, 1062-72.

Simonsen, L., “The need for interdisciplinary studies of historic pandemics”, Vaccine, 29 Supplement 2, 2011, B1-B5.

『内藤記念くすり博物館収蔵資料集(4) はやり病の錦絵』(内藤記念くすり博物館、2001年)

逢見憲一「わが国における第二次大戦前のインフルエンザ超過死亡 : スペインかぜ以前と以後」『日本醫史學雜誌』55(2)、2009年、168頁